Soziale Selektion im Bildungssystem

Chancengleichheit gilt über das gesamte politische Spektrum hinweg als erstrebenswert. In der Schweiz ist der Bildungserfolg jedoch stark von sozioökonomischen Ressourcen und dem Bildungsniveau des Elternhauses abhängig. Die SAGW hat deshalb mehrere Studien zur Untersuchung von Investitionen ins Schweizer Bildungssystem sowie zur Untersuchung von Chancengleichheit und schulischen Betreuungsangeboten durchführen lassen.

Studie «All-day childcare and schooling. A survey of parental attitudes in Switzerland»

Wie stehen Eltern in der Schweiz zur schulischen Ganztagsbetreuung? Dieser Bericht liefert Antworten auf Basis einer Befragung von 2161 Eltern und beleuchtet regionale Unterschiede zwischen deutsch- und französischsprachigen Regionen. Die Ergebnisse zeigen: In beiden Sprachregionen befürworten Eltern Ganztagsschulen mehrheitlich. Allerdings gibt es erhebliche regionale Unterschiede in den spezifischen Einstellungen und Motivationen. Während Eltern in der Romandie stärker auf staatliche Unterstützung und ganzheitliche Angebote setzen, betonen Eltern in der Deutschschweiz die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Faktoren wie das Alter der Kinder, soziale Merkmale und die Einstellungen zu Geschlechterrollen und zur Rolle des Staates prägen die Perspektiven. Die Studie bietet Impulse für die Bildungspolitik und für gesellschaftliche Debatten – und zeigt, wie vielfältig die Meinungen zu diesem aktuellen Thema sind.

Duchêne, Cédric, Marieke Heers and Laura Bernardi (2025): All-day childcare and schooling. A survey of parental attitudes in Switzerland, ed. by the Swiss Academy of Humanities and Social Sciences (Swiss Academies Reports 20,1). https://doi.org/10.5281/zenodo.14283689

Zur Publikation

Leemann, Regula Julia und Elena Makarova (2023): Das Paradox von sozialer Integration und Ausschluss im Schweizer Bildungswesen. Beiträge der Soziologie (Swiss Academies Reports 18,1). https://doi.org/10.5281/zenodo.7469223

Sammelband «Das Paradox von sozialer Integration und Ausschluss im Schweizer Bildungswesen»

Bildungsinstitutionen prägen den individuellen Lebensverlauf von früher Kindheit an. Sie tragen zu den beruflichen Chancen und gesellschaftlichen Möglichkeiten, zum Wohlstand und sozialen Zusammenhalt der Bevölkerung in der Schweiz bei. Bildung ist integrierend und qualifizierend; sie ermöglicht die Weitergabe von zentralen Werten, Fähigkeiten und Wissen an die nächste Generation. Mit Bildung ist auch das gesellschaftliche Versprechen der Chancengleichheit verbunden: Jedes Individuum, so das Bildungscredo, erhält dieselbe Chance, in der Bildung erfolgreich zu sein und an den gesellschaftlichen Gütern teilzuhaben, unabhängig von seiner Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen.

Der Sammelband «Das Paradox von sozialer Integration und Ausschluss im Schweizer Bildungswesen. Beiträge der Soziologie» (2023) versammelt 14 Beiträge, die sich mit dem Widerspruch von sozialer Integration und Ausschluss im Schweizer Bildungswesen befassen.

Studie «Investieren wir genügend in die Volksschule?»

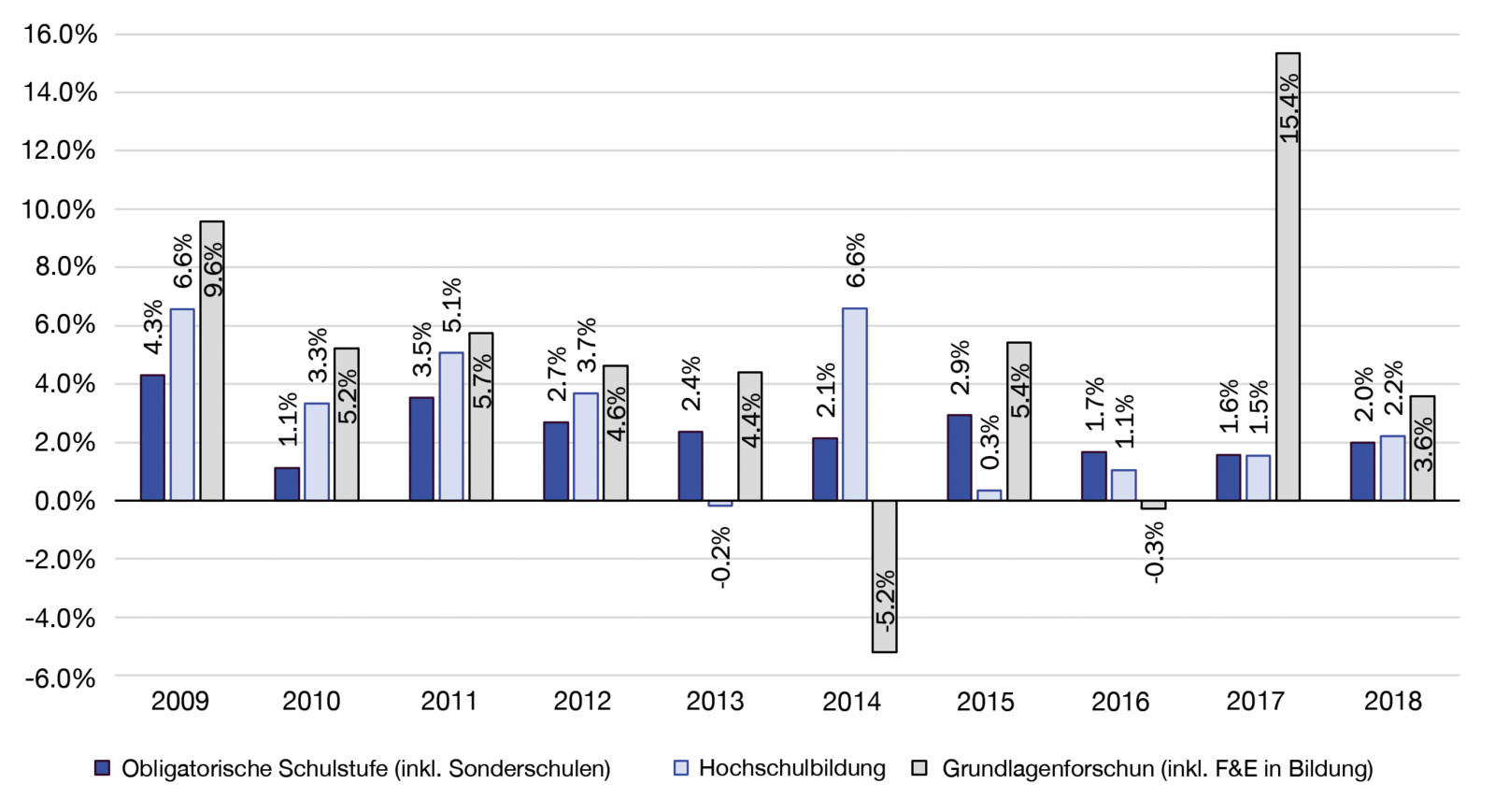

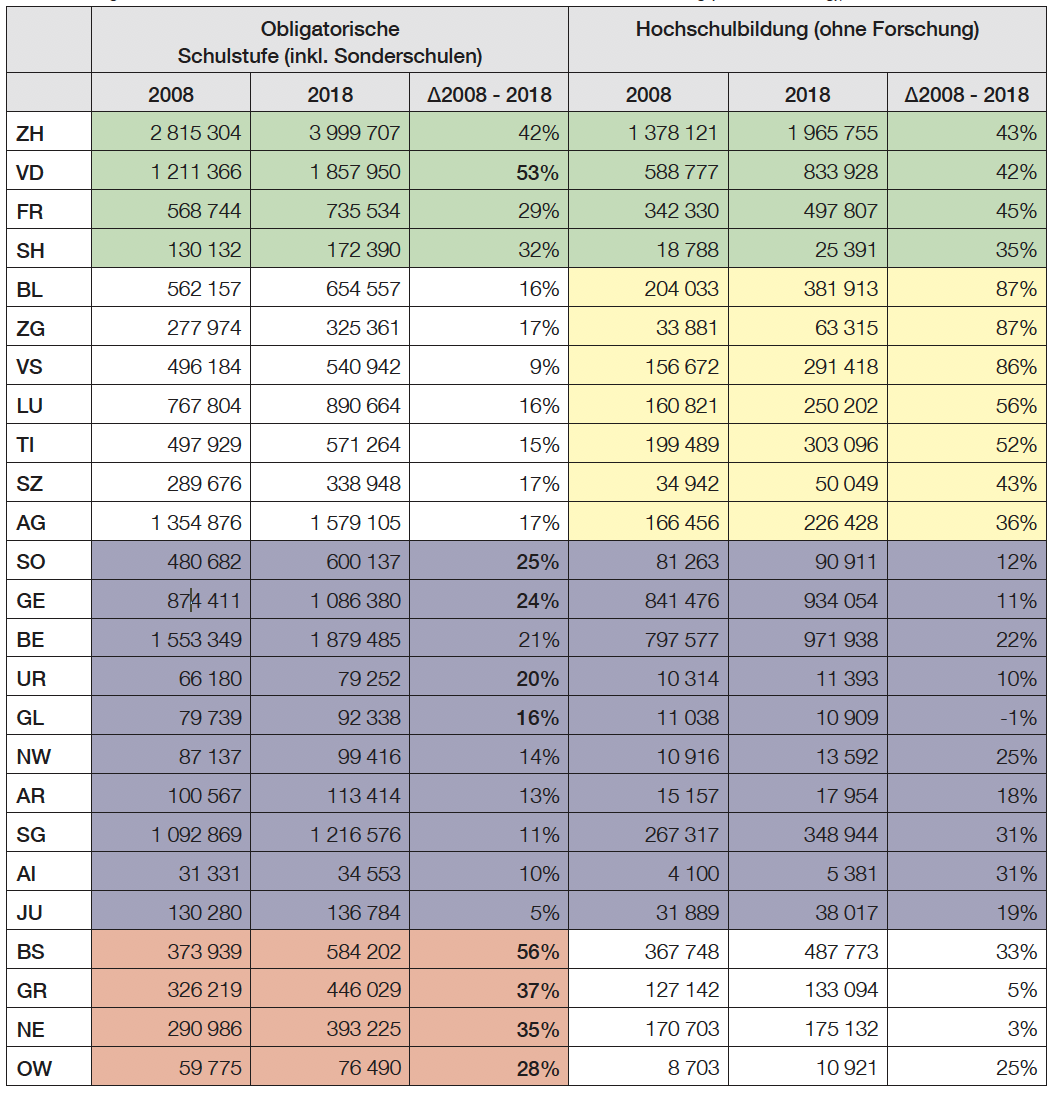

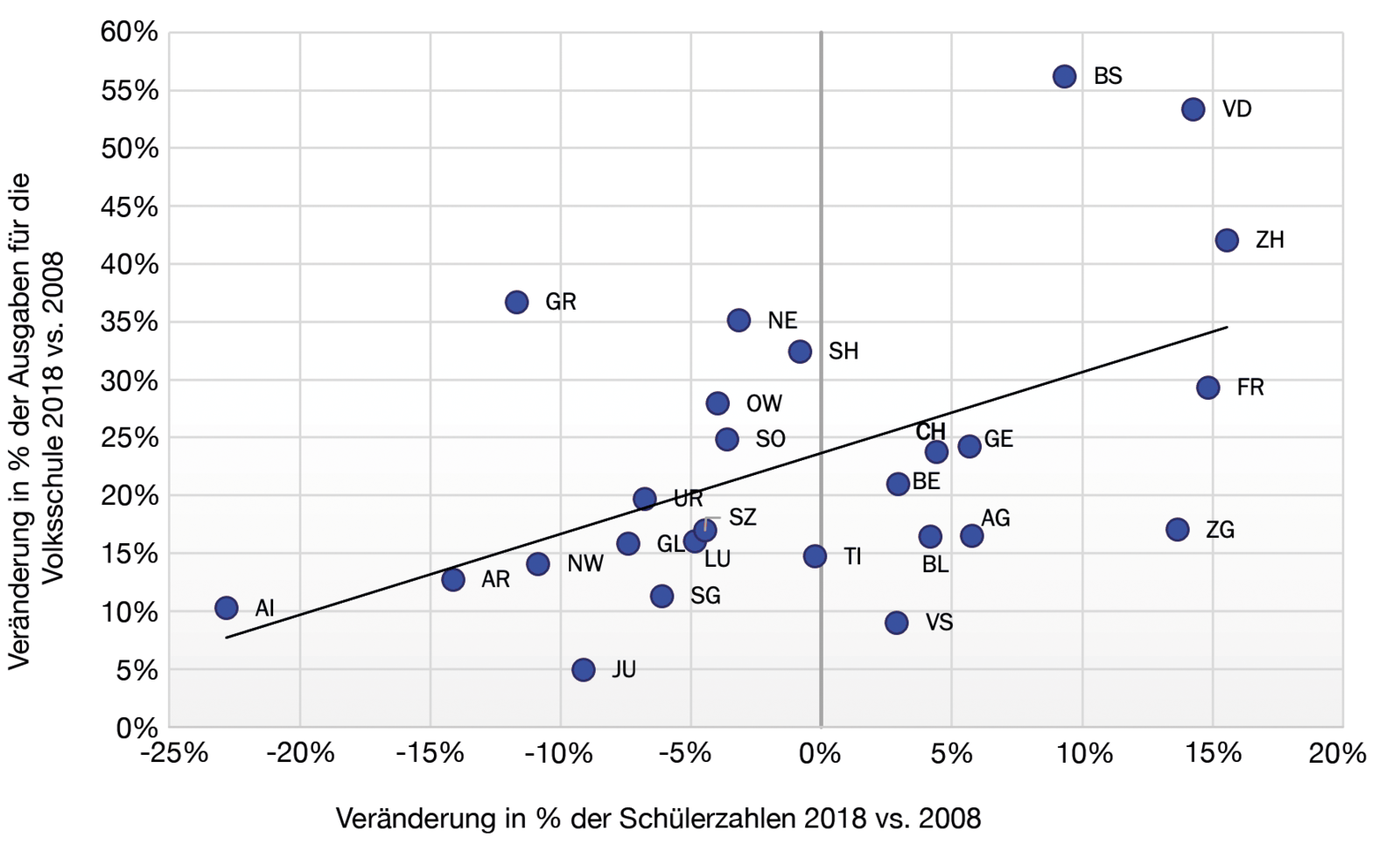

Wie haben sich die öffentlichen Bildungsausgaben, die immerhin rund 18 Prozent der staatlichen Gesamtausgaben ausmachen, in der letzten Dekade entwickelt? Wieviel Geld fliesst in die Volksschule? Wieviel in die Hochschule? Die Studie «Investieren wir genügend in die Volksschule? Entwicklung der öffentlichen Bildungsausgaben für die Volksschule und den Hochschulbereich» (2021) macht eine Auslegeordnung und liefert die Zahlen für die Jahre 2008–2018. Sie zeigt: Die öffentlichen Bildungsausgaben sind im Hochschulbereich leicht stärker gestiegen als für die obligatorische Schulstufe, wobei die Kantone sehr unterschiedliche Strategien wählten, um ihre Bildungsausgaben an die demografische Entwicklung anzupassen.

Die wichtigsten Ergebnisse in Kürze

- Die öffentlichen Bildungsausgaben sind im Hochschulbereich stärker gestiegen als für die obligatorische Schulstufe: Die Kantone und ihre Gemeinden haben 2018 für die obligatorische Schulstufe 19,1 Milliarden Franken aufgewendet. Dies entspricht einem Ausgabenzuwachs von 27 Prozent seit 2008. In der gleichen Zeit sind die jährlichen Ausgaben von Bund und Kantonen für die Hochschulbildung um 34 Prozent auf 8,4 Milliarden Franken gestiegen.

- Die Kantone wählen unterschiedliche Strategien bei der Anpassung der Bildungsausgaben an die demografische Entwicklung: Ein gutes Drittel der Kantone und ihre Gemeinden haben die Ausgaben für die Volksschulbildung in den letzten Jahren deutlich stärker angehoben als die Ausgaben für die Hochschulbildung, in einem weiteren Drittel fällt das Ausgabenwachstum sowohl für die obligatorische Schulstufe als auch für die Tertiärbildung A (akademische Bildung) unterdurchschnittlich aus. In einigen Kantonen wie Baselland, Wallis oder Zug sind die Ausgaben für die Hochschulbildung im Verhältnis zur Anzahl Studierenden überproportional gewachsen, dafür haben sie weniger in die Volksschulbildung investiert. Andere Kantone wie Basel-Stadt, Waadt und Zürich verfolgten eine andere Strategie und haben die Ausgaben für die Volksschulbildung deutlich stärker erhöht, als sich die Lernendenzahlen entwickelt haben.

- Steigende Bildungsausgaben pro Einwohnerin und Einwohner: In rund einem Drittel der Kantone sind die öffentlichen Bildungsausgaben pro Einwohnerin und Einwohner für die Volksschulbildung stärker gestiegen als die Ausgaben für die Hochschulen und Grundlagenforschung. In rund zwei Drittel hingegen war es umgekehrt: Hier sind die Ausgaben pro Person für den Hochschulbereich in grösserem Ausmass gestiegen als jene für die Volksschulbildung. Der grösste Teil der Kantone, die zu dieser Gruppe zählen, hat die Ausgaben für die Volksschule um weniger als 10 Prozent pro Einwohnerin und Einwohner angehoben.

- Die öffentlichen Bildungsausgaben pro Volksschülerin und -schüler sind stärker gestiegen als die Ausgaben pro Hochschulstudentin und -student: Die Kantone und ihre Gemeinden investierten 2018 im Durchschnitt gut 20 000 Franken pro Schülerin und Schüler auf obligatorischer Schulstufe. Dies entspricht im Zehnjahresvergleich einem Anstieg von 22 Prozent. Pro Studentin und Student auf Hochschulstufe gibt der Staat jährlich 34 397 Franken für die Bildung aus. Die Ausgaben pro Studierende sind seit 2008 leicht gesunken (-2 %).

Es ist weitgehend unbestritten, dass der heutige Mangel an Fachkräften systembedingt ist. Dies hat weitreichende Implikationen, gerade auch für die Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals SDGs). Um die Sozialziele der Agenda 2030 zu erreichen, gesellschaftlichen Fortschritt zu erzielen und das Humanvermögen auszuschöpfen, sollte der Grundausbildung in der obligatorischen Volksschule ein besonders hoher Stellenwert zukommen. Gemessen an der Entwicklung der öffentlichen Finanzierung gibt es noch Luft nach oben.

Schmidlin, Sabrina und Francesco Montemurro (2021): Investieren wir genügend in die Volksschule? Entwicklung der öffentlichen Bildungsausgaben fü die Volksschule und den Hochschulbereich 2008–2018. Studie im Auftrag der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, Bern. http://doi.org/10.5281/zenodo.4778686

Studie «Tertiarisierungsdruck»

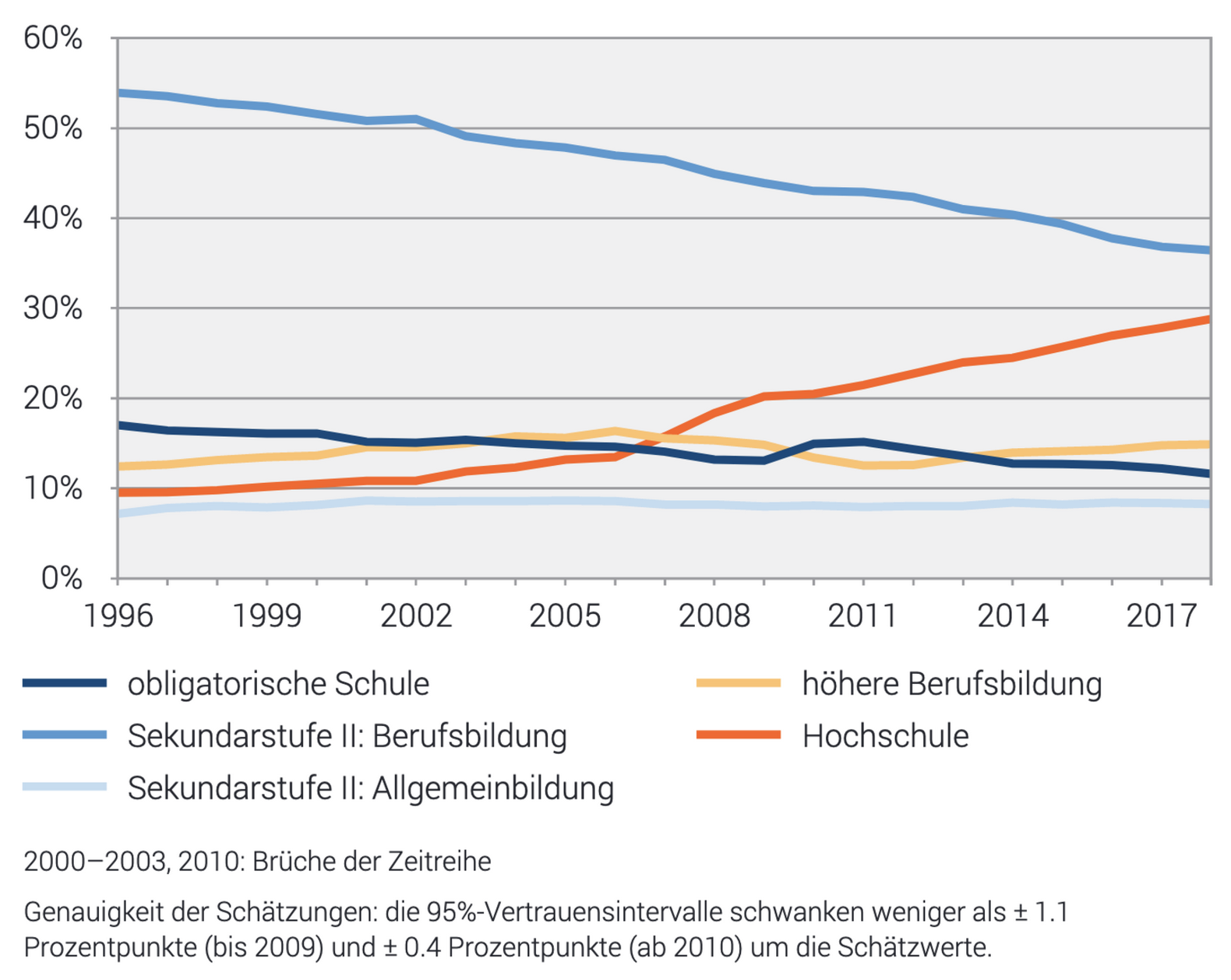

Der Bedarf an Fachpersonen mit einem tertiären Bildungsabschluss nimmt in der Schweiz stetig zu. Vom Bildungssystem wird deshalb erwartet, dass es mehr jungen Menschen – unabhängig ihrer Herkunft – eine Ausbildung auf Tertiärstufe ermöglicht.

Der Bericht «Tertiarisierungsdruck – Herausforderungen für das Bildungssystem, den Arbeitsmarkt und das einzelne Individuum» (2020), verfasst von den Bildungsforscherinnen Irene Kriesi und Regula Julia Leemann und herausgegeben von der SAGW, skizziert die Hintergründe, stellt die heutige Bildungssituation dar und beschreibt die individuellen und institutionellen Merkmale, die zu sozialen Ungleichheiten im Bildungswesen führen.

Kriesi, Irene und Regula Julia Leemann (2020): Tertiarisierungsdruck – Herausforderungen für das Bildungssystem, den Arbeitsmarkt und das Individuum, hg. von der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (Swiss Academies Communications 15,6). http://doi.org/10.5281/zenodo.3678523

Die wichtigsten Ergebnisse in Kürze

- Der Mangel an tertiär ausgebildeten Fachkräften in der Schweiz ist hoch und wird anhalten. Gemildert wurde er bisher durch den Anstieg an Abschlüssen auf Hochschulstufe – die Abschlüsse in der höheren Berufsbildung haben dagegen stagniert.

- Entschärft wurde der Mangel im Weiteren durch die Zuwanderung von hochqualifizierten Fachkräften aus dem Ausland, was gesellschaftspolitisch jedoch problematisch ist.

- Die Bildungsaspirationen sind gestiegen. Familien streben für ihre Kinder öfters eine Ausbildung auf Hochschulstufe an, in der französischsprachigen Schweiz ausgeprägter als in der Deutschschweiz.

- Eine berufliche Grundbildung ist eine gute Grundlage für den Arbeitsmarkteintritt, genügt alleine aber nicht mehr, um längerfristig den steigenden Kompetenzanforderungen nachzukommen.

- Der Weg über die Allgemeinbildung (Gymnasium, Fachmittelschule) an die Hochschulen wird insbesondere in Kantonen der Deutschschweiz über bildungspolitische Steuerungsmassnahmen quantitativ eingeschränkt.

Titelbild

Titelbild von Martina Janochová auf Pixabay