Il est 9 heures du matin et tu reviens déjà du sport...

Oui, chaque matin, je prends le temps soit de faire du fitness, soit de me promener au bord de l’Aar. Aujourd’hui, c’était une promenade. Je suis alors inatteignable et peux laisser libre cours à ma pensée : c’est un moment à la fois agréable et très productif.

La musicologue passionnée que tu es écoute-t-elle alors de la musique ?

Non, je n’écoute pas de musique dans ces moments-là. Pour moi, écouter de la musique est toujours un exercice analytique, et cela peut être très accaparant. Cela ne signifie pas que je n’apprécie pas d’écouter de la musique, mais le silence est aussi quelque chose de merveilleux et, en me promenant, je peux me laisser surprendre par les bruits de la nature et les autres sons environnants.

Dans un article pour le Bulletin de l’ASSH, tu as écrit que la musique donnait forme et orientation au temps grâce au rythme, à la mesure et à la répétition. Est-ce que ce sont des principes auxquels tu te réfères également pour ta gestion du temps ?

On peut voir les choses ainsi. Les artefacts musicaux ne sont pas amorphes, la musique a une chorégraphie – un début, plusieurs mouvements, peut-être un adagio au milieu, une fin – un peu comme une réunion ou un débat que l’on anime, par exemple. Oui, les principes formels dans la musique ne sont pas seulement esthétiques, ils sont aussi à considérer en tant que processus.

Tu es membre du Comité de l’ASSH depuis six ans, et sa présidente depuis six mois. Dans d’autres pays, l’appartenance à une académie donne lieu à une grande notoriété, mais en Suisse, on n’en fait pas grand cas…

En Suisse, c’est assurément bien différent que dans d’autres pays européens.

Lorsqu’un nouveau membre est élu à l’Académie royale espagnole, on en parle immédiatement dans la presse.

C’est associé à une forte notoriété, même si parfois on ne sait pas exactement ce que font les membres de l’Académie... De telles académies royales, comme en Espagne, ont été créées en tant que moteurs d’innovation et de technologie des souverains absolutistes et fonctionnent sur un mode top-down, du haut vers le bas. En revanche, l’ASSH, comme on peut le voir dans la nouvelle histoire réalisée à l’occasion du jubilé de l’Académie, est née de la base, d’un besoin des chercheurs de se regrouper et de s’organiser en sociétés.

Attardons-nous justement sur les sociétés membres. Tu es également présidente de la Société suisse de musicologie depuis longtemps. Et pourquoi donc ?

Il y a tellement de gens qui ne travaillent pas dans une université, qui font autre chose de leur vie professionnelle, mais qui ont quand même le cœur dans la science et qui contribuent ainsi au paysage de la recherche. Les sociétés spécialisées offrent la possibilité d’intégrer ces personnes dans le discours et dans le travail des comités, ce qui me paraît très précieux. Sans les sociétés spécialisées et sans l’ASSH, qui intègre à son tour ces sociétés dans un système global, ce potentiel disparaîtrait.

L’explication est simple. Néanmoins, nous constatons régulièrement que de nombreuses sociétés spécialisées nationales sont soumises à une pression de professionnalisation et ont des difficultés à redéfinir leur rôle dans le contexte de mégatendances telles que la transdisciplinarité et le libre accès. La société spécialisée classique n’est-elle pas un modèle voué à disparaître ?

Ce lamento existe. En ce moment, le travail associatif et de milice est souvent présenté comme étant en crise, et pas seulement dans le domaine scientifique. Il se peut que certaines sociétés spécialisées n’aient plus assez de soutien dans la réalité actuelle. La préservation des droits acquis ne peut pas être un objectif et si quelque chose ne fonctionne plus, alors cela ne fonctionne plus. Nous ne devons pas être nostalgiques. Mais je pense que le monde associatif a aussi de grands avantages. Il n’y a pas de forme d’organisation plus souple qu’une association. Elle peut être créée et dissoute très facilement et constitue une forme appropriée pour aborder de nouveaux thèmes et questions en groupe et pour constituer des réseaux. Oui, l’association scientifique est vivante, comme en témoigne le fait que l’ASSH reçoit constamment de nouvelles demandes d’adhésion.

La préservation des droits acquis ne peut pas être un objectif et si quelque chose ne fonctionne plus, alors cela ne fonctionne plus. Nous ne devons pas être nostalgiques.

Cristina Urchueguía est professeure à l’Institut de musicologie de l’Université de Berne depuis 2010. Ses domaines de recherche comprennent l’histoire de la polyphonie et de la messe polyphonique, le théâtre musical de langue allemande, la musique instrumentale avant 1800 et les questions de méthode en musicologie.

Un autre niveau de l’ASSH est son Comité : notre impression est qu’il est un peu noyé dans les documents et que son rôle est globalement assez peu défini. Qu’en penses-tu ?

Hmm… Cela me fait penser à l’image de l’éléphant et des cinq aveugles : l’un tient la trompe de l’éléphant et croit que c’est un serpent, un autre sa jambe arrière droite et pense qu’il s’agit d’un arbre, et ainsi de suite. Par conséquent, chacun et chacune a une perception différente de sa propre institution, en fonction de sa position dans la construction globale.

Le Comité a différentes fonctions : tout d’abord, il représente les différentes sections des sociétés membres, mais en même temps, il établit des relations avec les parties prenantes académiques. Dans sa composition, on veille par exemple à ce que les différentes universités et hautes écoles soient représentées de manière équilibrée. Bien sûr, lors des séances ordinaires, la pile de dossiers ressemble parfois au mont Everest et on peut se demander à quelle heure on rentrera chez soi ce jour-là... Il reste en effet peu de temps pour les discussions de fond et le travail de réflexion. Cela se passe ailleurs, dans les groupes de travail et les curatoriums par exemple. Mais il faut bien réfléchir à la manière dont on pourrait mieux préparer les membres du Comité. Je pense ici à l’état des discussions qui ont lieu entre deux réunions du Comité dans d’autres organes ou au Secrétariat général, ou à la question de savoir dans quels domaines les membres du Comité peuvent concrètement s’impliquer et faire bouger les choses au-delà du fait d’approuver telle ou telle affaire.

L’ASSH fait partie de l’association des Académies, composée de six entités. Une évaluation réalisée entre 2020 et 2021 sur mandat du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation a critiqué le manque de vision commune au sein de l’association. Qu’en penses-tu ?

Les Académies ont travaillé sur ce thème ces dernières années dans le cadre d’un projet commun de développement de l’organisation. La vision est que les Académies travaillent ensemble sur quelques thèmes transversaux définis selon le principe de la science à la politique (science to policy) et de la science à la société (science to society). Les infrastructures dans le domaine de la gestion, du personnel ou des finances doivent pouvoir être exploitées en commun, sans pour autant entraîner le démantèlement des structures établies. Si l’on utilisait autrefois la métaphore d’une « association faîtière » pour décrire l’association des Académies, nous parlons aujourd’hui plutôt de « fondations » sur lesquelles les six unités collaborent tout en conservant leurs traditions et leurs spécificités organisationnelles très différentes.

Si l’on utilisait autrefois la métaphore d’une association faîtière pour décrire l’association des Académies, nous parlons aujourd’hui plutôt de fondations.

Sortons un instant de la sphère des Académies et abordons d’autres sujets de politique scientifique. Le Fonds national suisse (FNS) veut supprimer le format de promotion des doctorants et doctorantes en sciences humaines et sociales Doc.CH pour 2025. La contestation se fait maintenant entendre, y compris de ta part. Qu’est-ce qui est en cause ?

Doc.CH est le seul instrument de promotion auquel les doctorants et doctorantes peuvent accéder par eux-mêmes et elles-mêmes. C’est donc un instrument d’émancipation scientifique précoce ; nous en avons absolument besoin. Supprimer purement et simplement cet instrument est à mon avis une erreur. C’est, selon moi, dans cette optique que l’ASSH devrait s’opposer à la suppression. La question de savoir qui propose et finance cet instrument, que ce soit le FNS ou les universités, me semble en revanche secondaire.

Quelles sont les mesures d’opposition prévues ?

Nous voulons inciter les différentes parties prenantes, notamment les doyens et doyennes des Facultés de lettres et les sociétés membres concernées, à mener des actions concertées et à faire entendre leur voix haut et fort. Quant à savoir quel sera exactement le mode de procéder, nous verrons cela ensuite.

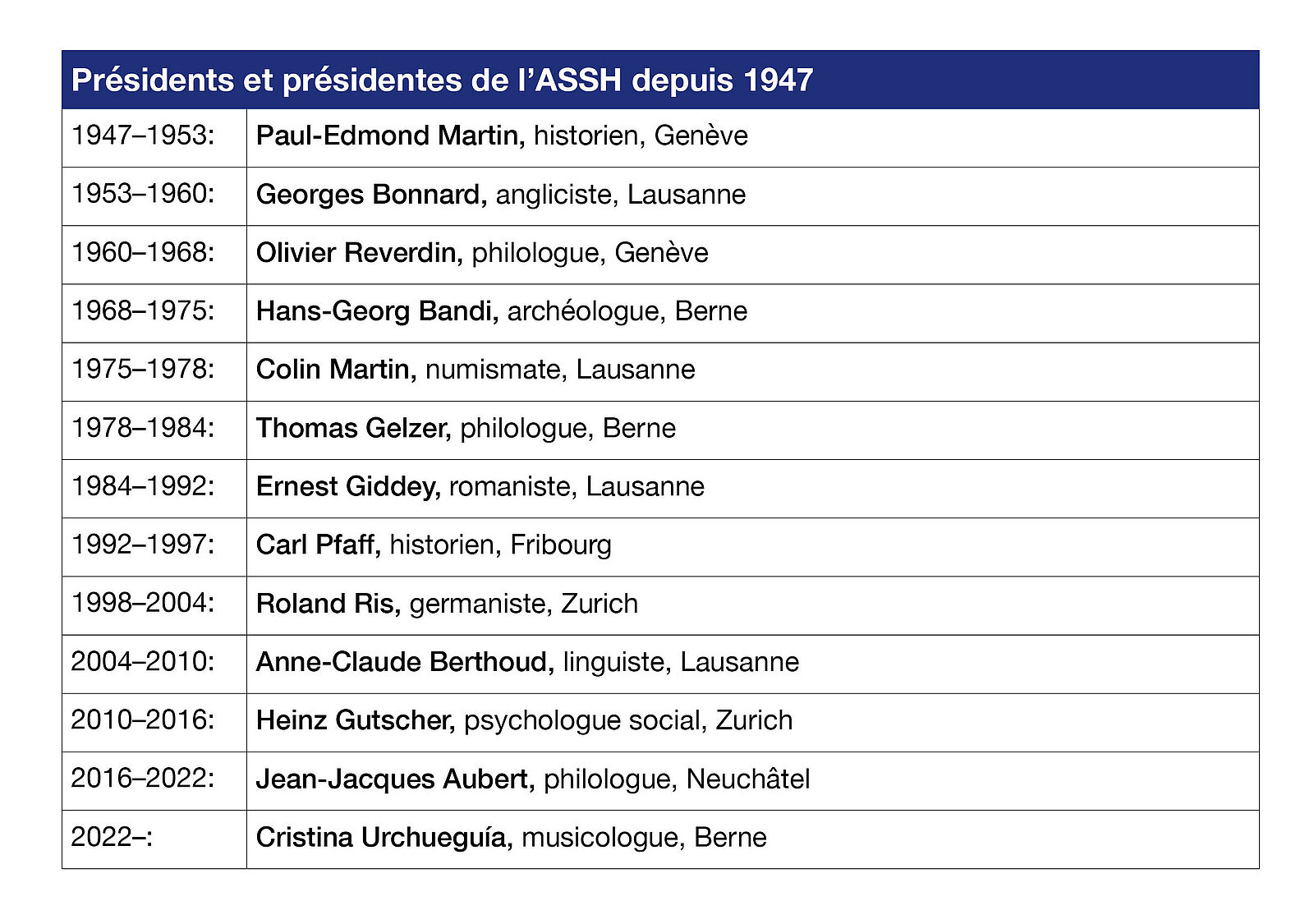

Source : Monika Gisler (2021) : Zwischen Wissenschaft, Gesellschaft und Politik. 75 Jahre Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, Bâle. https://doi.org/10.24894/978-3-7965-4421-7

Lorsque les chercheurs en sciences humaines critiquent ou se plaignent de la politique d’encouragement, ils parlent volontiers d’une « sciences-naturellisation » (Vernaturwissenschaftlichung) de l’encouragement de la recherche. Est-ce un concept pertinent ?

En tant que figure de pensée, je trouve cette formulation intéressante. Mais je ne pense pas que quelqu’un essaie de nous « sciences-naturelliser » pour ainsi dire de l’extérieur. Les personnes habituées à un environnement de recherche en sciences naturelles ou médicales n’ont souvent que de vagues idées sur la manière dont les chercheurs en sciences humaines travaillent. En fait, pratiquement personne ne cherche à réaliser des projets avec nous, on ne pense tout simplement pas à nous. Il importe alors de souligner à quel point les sciences humaines coûtent incroyablement bon marché par rapport à d’autres branches de la science. Nous n’avons pas besoin d’un accélérateur de particules ; la seule chose dont nous avons vraiment besoin, ce sont de bonnes bibliothèques et des dépôts numériques, ainsi que du temps pour lire, échanger, écrire et penser.

Mais les projets d’éditions ou de dictionnaires qui s’étendent sur des décennies, voire des siècles, et que tu défends en tant que présidente de l’ASSH, ne sont pourtant pas si bon marché que ça…

Même dans le domaine des éditions, la sensibilité à ce dont ont besoin les sciences humaines fait souvent défaut. Pour les sciences naturelles, il existe un consensus politique et social sur l’importance de la recherche fondamentale. Si le boson de Higgs est détecté au CERN, cela fait la une de tous les journaux télévisés, de même que lorsqu’un nouveau rover foule le sol de Mars. Pour les sciences humaines, ce consensus n’existe pas. Nos « CERNs », ce sont les projets d’édition, de catalogage et de numérisation à long terme, ainsi que les projets nationaux de gestion des données comme le DaSCH, tous plus petits et incomparablement moins chers qu’un accélérateur de particules. En font également partie à mes yeux des projets du réseau de l’ASSH comme l’Inventaire des trouvailles monétaires suisses, Année Politique Suisse ou encore les éditions traditionnelles dans le cadre de l’Union Académique Internationale. Ce sont tous des espaces où, sous une forme professionnelle et systématique, des artefacts, des données ou des textes sont rendus accessibles à un traitement herméneutique à long terme.

Pour les sciences naturelles, il existe un consensus politique et social sur l’importance de la recherche fondamentale. […] Pour les sciences humaines, ce consensus n’existe pas.

Quels sont les leviers que tu entrevois pour renforcer l’acceptation de tels projets ?

Je pense qu’il faut ici s’adresser directement aux politiques. Il existe un consensus politique sur l’importance du patrimoine culturel. Mais la plupart du temps, seuls les murs, les pierres et l’histoire nationale sont considérés comme du patrimoine culturel, et non la littérature, la musique et les artefacts ou les connaissances sur l’histoire culturelle et sociale. Nous devrions donc nous efforcer de convaincre les politiques que la culture ne peut pas être séparée de l’histoire et qu’une sauvegarde scientifique et fondamentale de cette culture est une variété essentielle de la recherche fondamentale.

Nous devrions nous efforcer de convaincre les politiques que la culture ne peut pas être séparée de l’histoire.

Dernier changement de sujet. Je sais que le lien entre la recherche et l’enseignement dans les hautes écoles spécialisées te tient à cœur.

C’est exact. Le paysage suisse de la recherche est confronté sur ce point à un problème qui est souvent mal perçu. Je pense qu’il est positif que la réforme de Bologne ait permis aux hautes écoles spécialisées d’avoir un pied dans le paysage de la recherche. La Suisse a été active pour permettre cette intégration. Mais on n’a pas réussi à donner aux hautes écoles spécialisées le mandat de combiner l’enseignement et la recherche. Dans de nombreuses hautes écoles spécialisées, des départements de recherche ont été créés, qui ont des activités de recherche passionnantes et innovantes, mais sans aucun lien avec l’enseignement. Je considère cela comme un grand danger qui devrait être examiné à l’échelle nationale.

On n’a pas réussi à donner aux hautes écoles spécialisées le mandat de combiner l’enseignement et la recherche.

Un danger pour qui donc ?

Peut-être que le mot danger n’est pas le bon, mais il y a en tout cas un dysfonctionnement. Dans le système actuel, les hautes écoles spécialisées ne parviennent pas à faire ce qu’elles devraient faire, c’est-à-dire mettre rapidement en œuvre les résultats de la recherche dans la société par le biais de leurs diplômés et diplômées. Tant que les départements de recherche des hautes écoles spécialisées devront s’autofinancer exclusivement avec des fonds de tiers et qu’aucun lien institutionnel ne sera créé avec l’enseignement, cela ne changera pas. Entre-temps, les hautes écoles spécialisées, qui ne sont pas habilitées à délivrer des doctorats, recrutent en masse des titulaires de doctorat au sein des universités, qu’elles engagent ensuite à un taux d’occupation minimal afin qu’ils soumettent des demandes de financement, pour lesquelles un doctorat est une condition. C’est ainsi que le système fonctionne. En fait, c’est absurde.

Un dernier mot ?

En général, on ne donne à voir au public qu’une partie de la science, à savoir les sciences techniques et naturelles. Je trouve cela regrettable. Une fois, j’ai écrit dans un courrier des lecteurs au journal El País : « Les sciences naturelles nous apprennent comment vivre plus longtemps, mais les sciences humaines et sociales nous donnent à voir dans quel but et de quelle manière vivre. »

Les sciences naturelles nous apprennent comment vivre plus longtemps, mais les sciences humaines et sociales nous donnent à voir dans quel but et de quelle manière vivre.